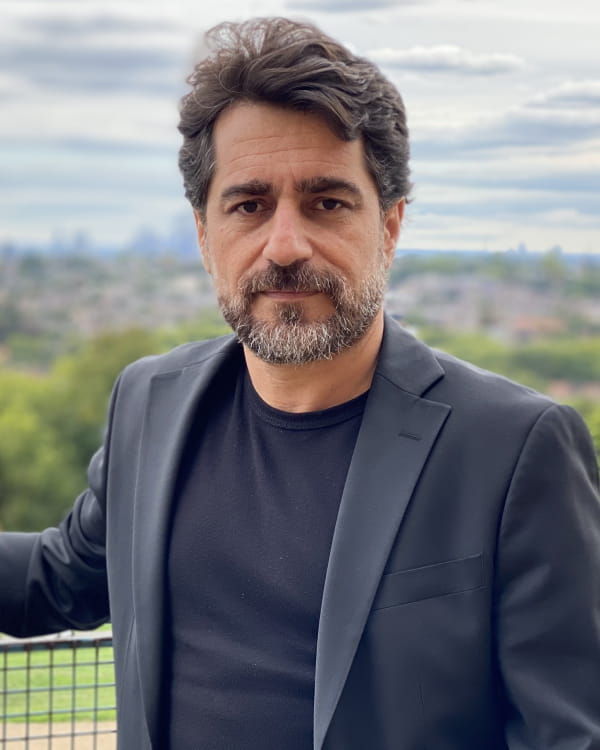

アーサラン・アミリ

イラン

クルド系イラン国籍の監督・脚本家。デビュー作『ZALAVA』(2021年)はヴェネツィア国際映画祭で批評家週間賞グランプリとFIPRESCI賞を受賞。カンヌ国際映画祭のある視点部門で「期待ある新人賞」を受賞したアイダ・パナハンデの長編映画『NAHID』(2015年)では、脚本と編集を手掛けた。脚本家、編集として携わるシリーズ作『AT THE END OF THE NIGHT』は、現在、Sreismania祭の受賞候補として選出されている。

イランにいる500万人のアフガン難民にとって、タリバン支配下の故郷に戻らざるを得ない状況に置かれることは、悪夢と同じです。

特に女性たちにとって、タリバン政府との対話を持つことや、基本的な自由が認められる可能性は皆無とも言えます。

彼女たちにとって対話とは、ただ基本的な必要性を満たすためにあるのではなく、生存そのものと直結しています。

このムービーでは、夢を見つけ追い求めるという、多くのアフガン女性が奪われた権利を、ファイゼという女性が対話をもって記します。

彼女がアフガン女性たちの静かな声となることを願っています。