十津川のツタ

校舎の壁で育っていたツタも、丁寧に校舎から外して十津川村の清流に浸し、隅々まで水を吸わせた上で、積み重なった時間の象徴として建物と一緒に移植しました。

奈良や京都の記憶が積み重なった植物を大切に養生して移植。

いのちと触れ合い、対話への準備を整えられる空間に。

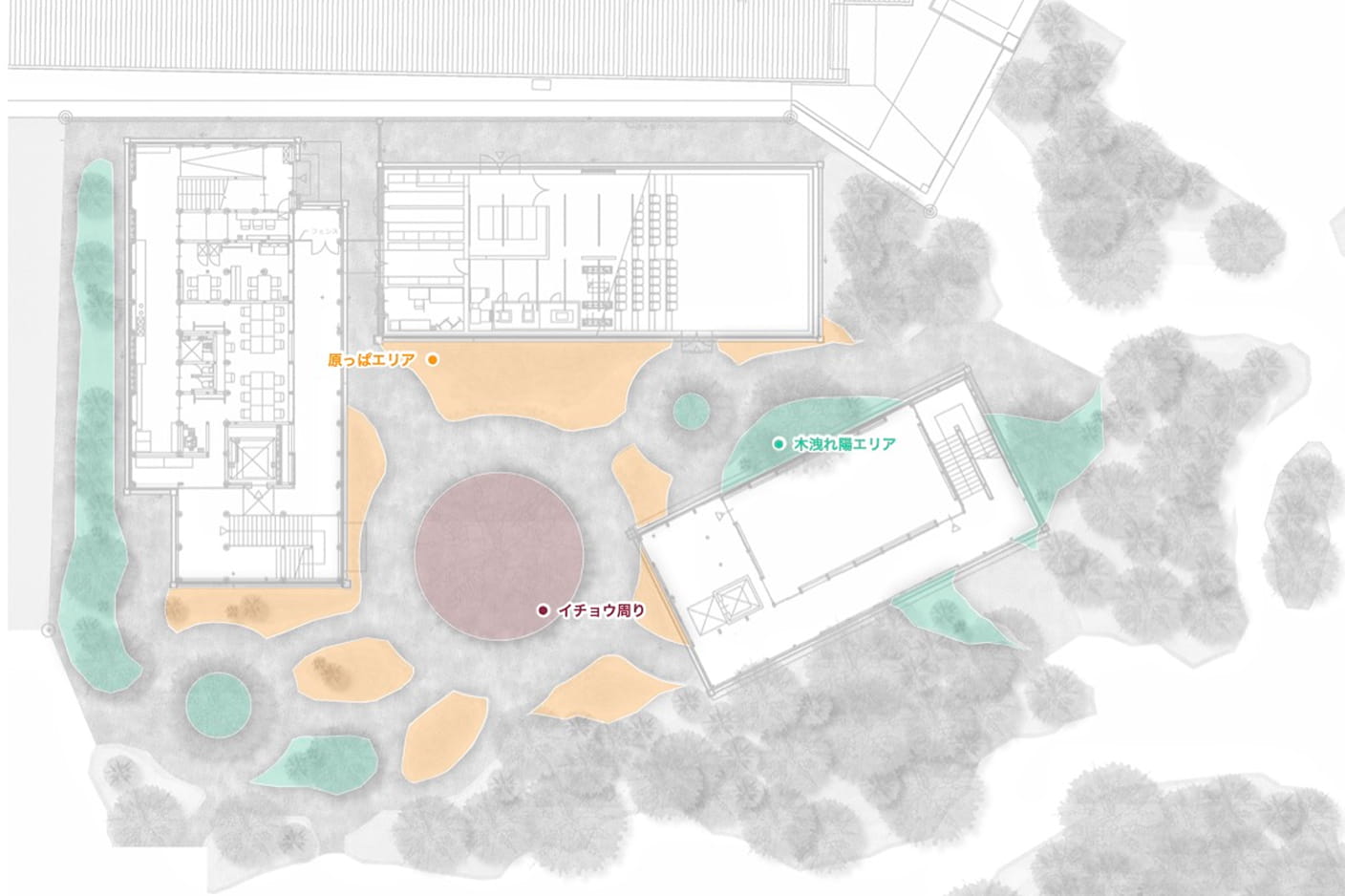

記憶の庭は、風にゆられる植物たちに癒される「いのちの草原」、木々の隙間からのやさしい光に包まれる「いのちの木立」、静かに水が湧き出し、イチョウの苗木が育つ「いのちの泉」の3つのエリアで構成されます。3つのエリアそれぞれには奈良や京都に自生する植物、廃校舎の壁に茂っていたツタ、伐採されるはずだった校舎脇のイチョウの木などを大切に養生して移植しています。

校舎の壁で育っていたツタも、丁寧に校舎から外して十津川村の清流に浸し、隅々まで水を吸わせた上で、積み重なった時間の象徴として建物と一緒に移植しました。

子供たちを見守るかのように、校舎に寄り添い育ってきた福知山の推定樹齢100年のイチョウが、当パビリオンのシンボルツリーです。

当初伐採される予定でしたが、移植を決断し、輸送する半年以上前から丁寧に根回しをおこなって、移植への準備を整えた上で、10月に福知山から夢洲まで運ばれました。

イチョウの木は、パビリオンの中心にそびえ立ち、全てのいのちを見守ります。さらに、イチョウのタネから芽吹いた苗木たちがマザーツリーである福知山のイチョウの足元で育ち、いのちが次世代へと繋がっていきます。

Dialogue Theaterがバーチャル空間上に出現。

時間と空間の制約を超えた、新しい「対話」の楽しみ方を提案します。

「Dialogue Theater - いのちのあかし - 」は、バーチャル万博会場内、「いのちの森の島」に位置します。会場では、アテンダントユニフォームを着用したバーチャル河瀨直美が案内人として登場。来場者は、アバターとして万博の世界に入り込み、実際の会場を模した3つのエリアで、会場の自然との触れ合いや対話体験を楽しむことができます。

コメント

植栽・環境デザイン

齊藤 太一株式会社DAISHIZEN

かつて十津川や福知山の里山には、子どもたちが学び、遊んだ校舎と校庭がありました。そこに佇み、静かに見守ってきた草木は、子どもたちがいなくなった今もなお、その記憶とともに息づいています。校舎の壁を覆っていたツタ、雑草と呼ばれる小さな命、そして大きなイチョウの木。それらは校舎の取り壊しに伴う伐採の危機を乗り越え、万博会場へと移されました。

新たな地、華やかな万博の地で草木たちは、かつての賑わいが戻ったように喜び、輝きを取り戻しています。枝葉を広げ、世界中から訪れる人々をあたたかく迎え入れ、静かに見守りながら、そっと受け止めるでしょう。